In Zeiten des Wandels dienen längst vergangene Zeiten häufig als Projektionsfläche für jene, die diesen Wandel ablehnen und rückgängig machen wollen. Die Vergangenheit wird zu einer Art Utopie stilisiert, in der vermeintlich verloren gegangene Werte wirksam waren und vor deren Hintergrund die Gegenwart degeneriert und minderwertig erscheinen soll. Dies freilich mit dem Ziel, die gegenwärtige Akteure zu kritisieren und ggf. zu Verhaltensänderungen zu bewegen.

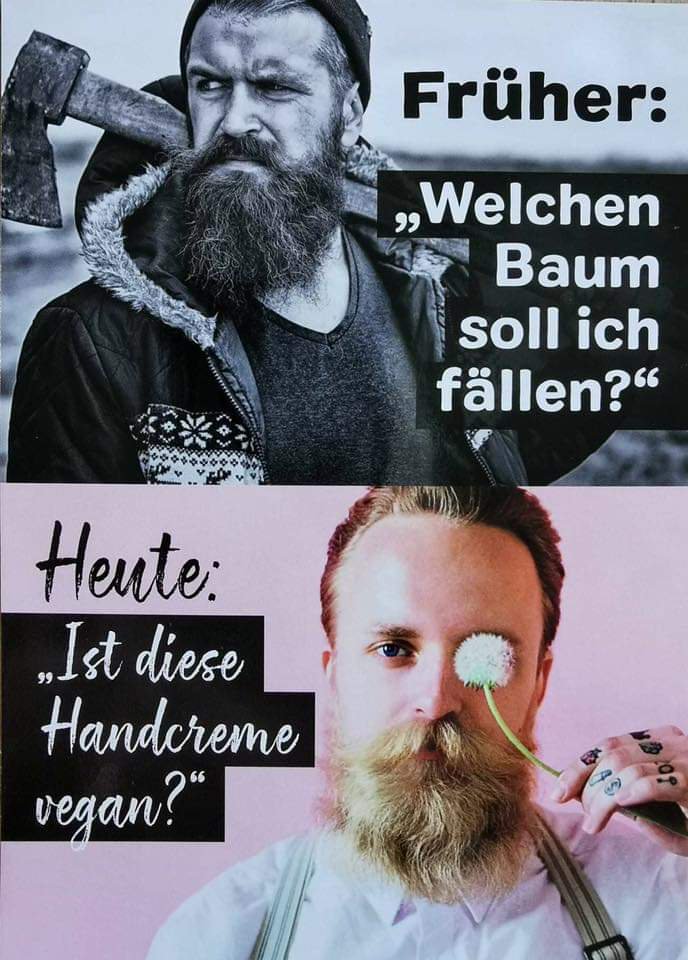

Gegenwärtig begegnen uns immer wieder Meme, in denen eine vermeintlich verloren gegangene Männlichkeit einer vermeintlich verweichlichten Gegenwart gegenübergestellt wird. Die Gegenüberstellung wird durch ein Nebeneinander zweier Bilder erreicht, die teilweise ohne weitere Erklärung auskommen, teilweise aber noch mit explikativen Texten unterlegt sind, wie im folgenden "Männer damals und heute"-Memes:

Der anpackende, nach außen wirkende Mann wird dem um sich selbst besorgten und Schaden an seiner Umwelt vermeidenden Mann gegenübergestellt. Eine weitere Variante des "Männer damals und heute"-Memes stellt die vermeintlich schwindende Männlichkeit in den Kontext der Debatte um Elektromobilität...

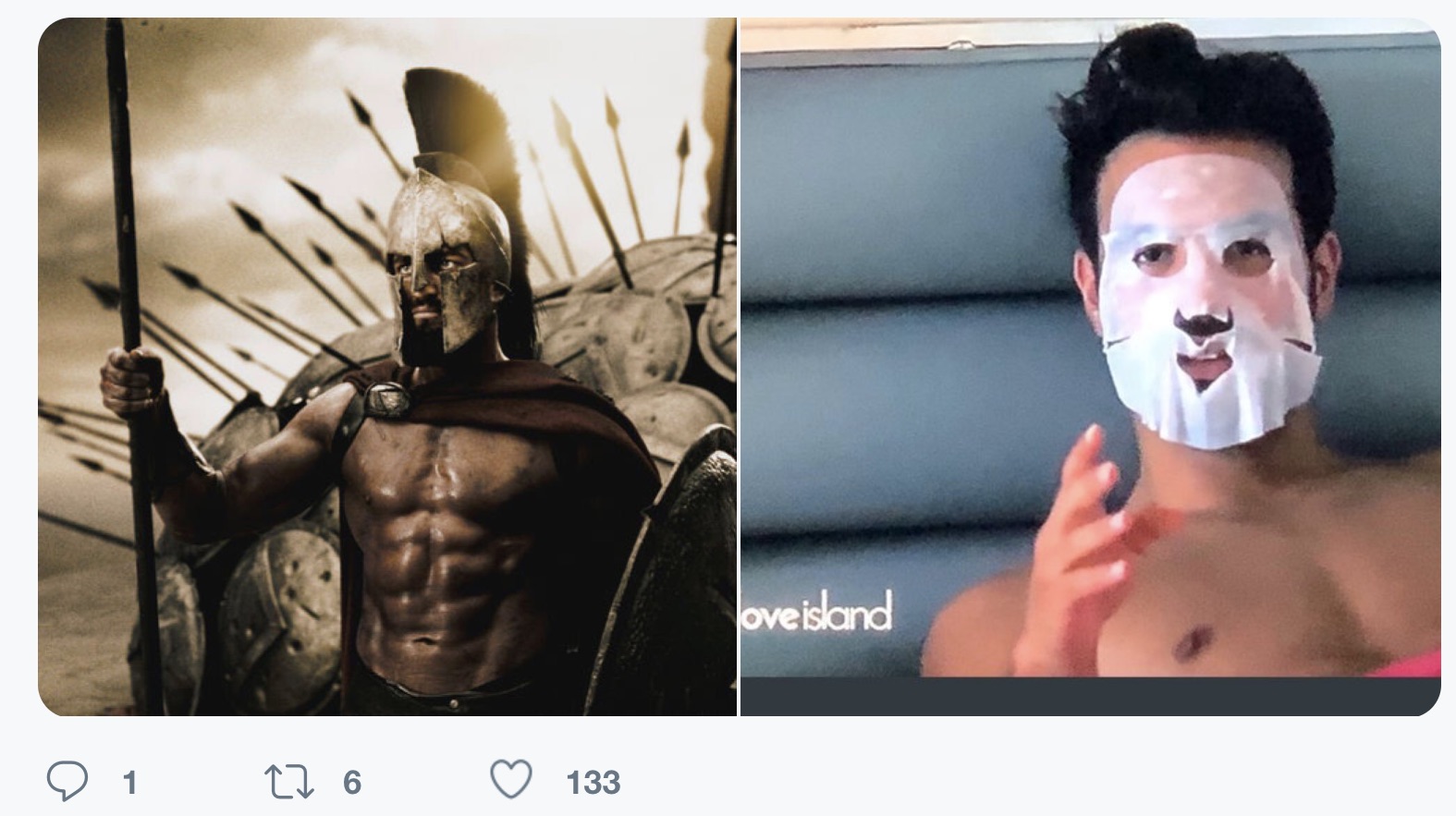

... oder stellt ikonisch einen Zusammenhang zwischen dem Verlust an männlich-heroischem Kriegertum und übersteigerter Körperpflege her.

Auch wenn Phänomene wie vegane Handcremes, Elektroroller oder Gesichtsmasken für Männer aktuelle Phänomene sind, so sind die Leitdifferenzen, die diese im Vergleich zu Äxten, Harleys oder Kriegsutensilien zu Insignien des Niedergangs der Männlichkeit machen ganz und gar nicht aktuell. Diese Leitdifferenzen verweisen vielmehr auf langfristig wirkende tiefensemantische Gegensatzpaare, die die soziale Welt überhaupt erst mit sozialer Bedeutung aufladen.

Aufgrund ihrer Langfristigkeit erscheinen sie uns als selbstverständlich oder sogar natürlich gegeben, obwohl sie das Ergebnis vieler kumulierter Kommunikationsakte sind. Sie helfen uns dabei. Zeitphänomene schematisch einzuordnen und strukturieren so unsere Wahrnehmung.

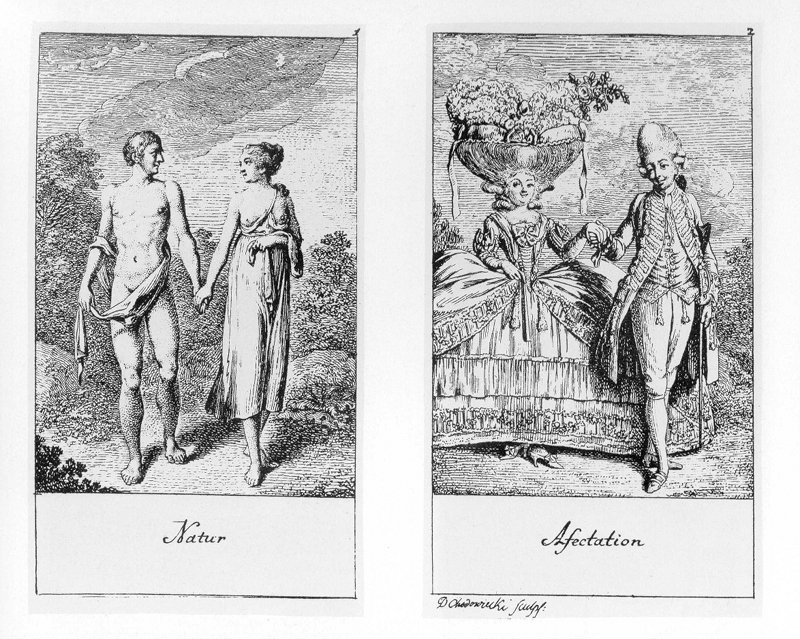

Die Gegenüberstellung von ursprünglich Männlichem und Verweichlichtem ist eine uralte diskurssemantische Grundfigur, die in Umbruchszeiten immer wieder Konjunktur hatte. Die Nachahmung höfischer Sitten durch das Bürgertum kritisierten etwa Daniel Chodowiecki und Christoph Lichtenberg im Göttinger Taschenkalender in einer Serie von Kupferstichen und dazugehörigen Erklärungen mit dem Titel "Natürliche und Affectirte Handlungen des Lebens", von denen im Folgenden das programmatische Kuperstichpaar vorgestellt werden soll.

In den Kupferstichen werden "Natur" und "Affectation" (frei übersetzbar als Künstelei) einander gegenübergestellt. Das natürliche Pärchen erscheint als ein Paar im (oder zumindest nahe am) Naturzustand, während das Gegenbild das Zerrbild höfischen Verhaltens zeigt: mit Drahtgestellen und Kissen aufgetürmte Hochfrisuren, Reifrock und Schnürleib bei der Frau, nutzlose Gehänge und Schnallen beim Mann, eine aus dem Gesellschaftstanz entlehnte Handhaltung und die Fußstellung im Kontrapost - all dies verweist auf unnatürliche Zurichtungen und Disziplinierungen des Körpers, die den Betrachtern des 18. Jahrhunderts als untrügliche Indizien der Nachahmung höfisch-französischer Sitten erschienen. Der Kommentator Christoph Lichtenberg attestierte dem Mann denn auch ein "con amore-Gesichtchen" und eine "Liebevolle Geistes-Kränklichkeit", allesamt Zeichen der Verweichlichung.

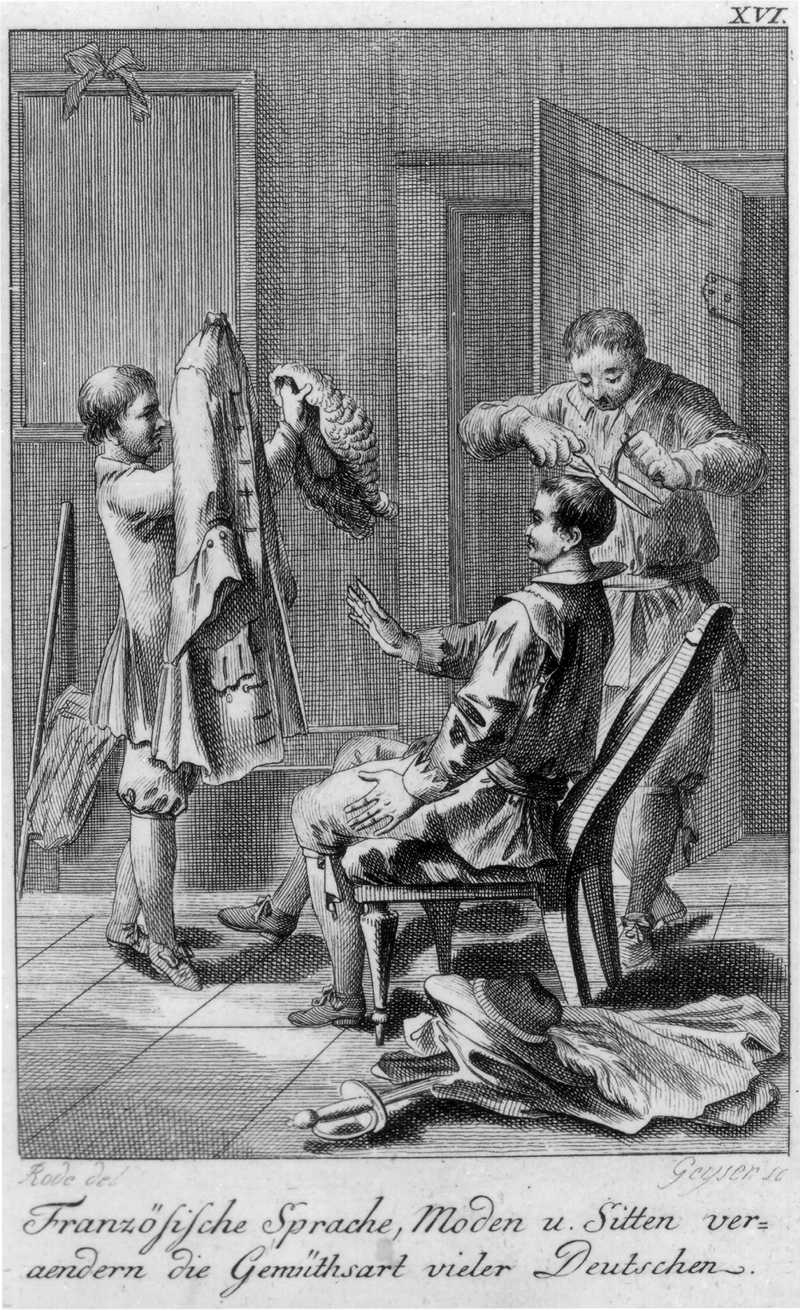

Dass Veränderung zum Schlechten und fremde Einflüsse häufig mit einander in Beziehung gesetzt wurden, zeigt ein weiterer Kupferstechich von Christian Gottlieb Geyser, bei dem Alt und Neu in einem Bild zusammengefasst werden:

Im Bild wird ein Deutscher - wie es scheint - nicht ganz freiwillig neu frisiert und eingekleidet. Die abgelegte deutsche Tracht liegt schon neben ihm auf dem Boden, während ihm Rock und Perücke gereicht werden. Wie im "Männer damals und heute"-Mem wird die Veränderung der "Gemüthsart" mittels zeittypischer Accessoires visualisiert. Das tiefensemantische Bewertungsschema bleibt freilich seit 250 Jahren konstant: Kultureller Wandel wird als Verweichlichung, ja Aufgabe der eigenen Identität gedeutet.

Da verwundert es schon, dass es nach 250 Jahren kulturellem Wandel noch immer Männer gibt.

PS: Dass die diskurssemantische Grundfigur sicher noch viel älter als 250 Jahre ist, belegt beispielsweise die Titelkupfer zur "Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der Privat-Personen" von 1728.

Vor der Pandemie war Deutschland kein Land, in dem man Masken trug, zumindest nicht im täglichen Leben. Das eigene Gesicht gilt als Spiegel der Persönlichkeit, die Maske hingegen ist Symbol der Verkleidung oder raffiniertes Spiel mit der Identität. Kriminelle tragen Masken, um sich vor Identifizierung zu schützen. Der Slogan "Gesicht zeigen", die Metapher des offenen Visirs und das Vermummungsverbot auf Demonstrationen belegen, welchen Stellenwert dem unverhüllten Gesicht bei der politischen Willensbildung zukommt. Masken werden dagegen im Theater oder im Karneval getragen, wo die Realität oder die herrschende Ordnung vorübergehend außer Kraft gesetzt werden und die Menschen jemand anderes sein können. Masken wurden auch zur Bestrafung verwendet. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Delinquenten – wie Ehebrecher und Verleumder – dazu verurteilt, eine Schandmaske zu tragen. Durch sie wurden Menschen auf ihr Verbrechen reduziert und sollten so aussehen, wie sie von der Gemeinschaft gesehen wurden.

Die medizinische Maske steht zwar für Hygiene, aber auch für das Risiko einer Ansteckung. Mit der COVID-19-Pandemie wurde sie im Alltag weit verbreitet, aber gleichzeitig auch Gegenstand verschiedener Zuschreibungen. Besonders in rechten Debatten ist die Maske mehr als ein Schutz vor Ansteckung und ein gesellschaftliches Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Hier ist sie ein Politikum und wird zu einem symbolischen Schibboleth für eine ideologische Haltung stilisiert.

Angesichts der Proteste der sogenannten Querdenkerinnen und Querdenker stellt sich die Frage, ob die Mobilisierung das Ergebnis einer wachsenden Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Bundesregierung ist oder ob die Kritik an den politischen Maßnahmen nur als Vehikel benutzt wird, um – einer rechten Agenda folgend – das Vertrauen in das politische System der Bundesrepublik zu untergraben.

Ein Möglichkeit, sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, ist, den öffentlichen Diskurs über Masken einer genaueren Analyse zu unterziehen. Ausgangspunkt einer solchen Analyse können unterschiedliche Bezeichnungen für einen Gegenstand sein, denn jede Bezeichnung hebt am bezeichneten Sachverhalt bestimmte Aspekte hervor und lässt andere in den Hintergrund treten. Wer die Maske als "Infektionsschutz" bezeichnet, hebt ihren medizinischen Nutzen hervor, wer sie ein "Bazillentuch" nennt, zieht ihren hygienischen Nutzen in Zweifel und behauptet ihre Schädlichkeit. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen konstruieren den Sachverhalt nicht nur auf unterschiedliche Weise, sie machen auch einen je spezifischen Umgang mit dem bezeichneten Objekt oder Sachverhalt plausibel. Einen Infektionsschutz trägt man, ein Bazillentuch meidet man.

Bezeichnungen für Sachverhalte sind in einer Gesellschaft oft entlang ideologischer Unterschiede umstritten. Eine Untersuchung, welche Bezeichnungen für Masken in rechten Debatten präferiert werden, kann daher auch bevorzugte Denkmuster und Handlungspräferenzen sichtbar machen. Die Distribution von Bezeichnungen, die Masken in einen politischen Kontext stellen, kann dann einen Hinweis darauf geben, in welchem Stadium der Pandemie die Maske politisiert wurde. Geschah dies erst allmählich, dann kann dies als Indiz für eine wachsende Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Regierung gedeutet werden. Wurde die Maske hingegen schon von Beginn an politisch aufgeladen, ist dies ein Indiz dafür, dass die Kritik an der Corona-Politik nur ein willkommenes Vehikel einer allgemeinen Regierungs- und Staatskritik ist.

Für meine Untersuchung habe ich ein Korpus aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammengestellt: Zum einen sämtliche Texte von WELT Online von Januar 2020 bis Ende Juni 2021. Zum anderen alle Artikel der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als erwiesen extremistisch eingeschätzten Plattform Politically Incorrect sowie alle dort erschienenen Userkommentare im gleichen Zeitraum.

| Quelle | Anzahl Texte | Wortzahl |

| PI-News articles | 3'800 | 2'059'521 |

| PI-News comments | 343'747 | 24'552'771 |

| Welt Online | 312'708 | 64'737'303 |

In einem ersten Schritt wurde eine möglichst große Vielfalt von Ausdrücken identifiziert, die Masken bezeichnen. Dies geschah zum einen durch das Studium zentraler Texte, zum anderen durch die gezielte Abfrage relevanter Lexeme, die in Zusammensetzungen zur Bildung von Bezeichnungen für Masken verwendet werden. Zu dieser Gruppe gehörten neben lexikalisierten Synonymen zum Lexem Maske und deren Komposita auch Ausdrücke, die sich auf die von Masken bedeckten Körperteile, die Ausscheidungen der Atmungsorgane sowie auf Stoffe, Kleidungsstücke und Materialien zur Bedeckung oder Verhüllung beziehen. Sammlung und Recherche förderten rund 360 unterschiedliche Lexeme zutage, von denen allerdings rund 120 keinen Bezug zu Schutzmasken hatten (z.B. Karnevalsmaske, Eingabemaske, Charaktermaske). Die 239 verbliebenen Ausdrücke wurden dann auf ihre zeitliche Distribution hin untersucht, wobei die Kalenderwochen als Zeiteinheit gewählt wurden.

Betrachtet man die Distribution aller untersuchten Bezeichungen für Schutzmasken seit Beginn der Pandemie und vergleicht sie mit der Inzidenz, dann wird deutlich, dass die öffentliche Diskussion über Masken nicht durch das Pandemiegeschehen bestimmt ist. Die relativen Maxima der Verwendung Masken referenzierender Ausdrücke fallen dagegen in Wochen mit folgenden Ereignissen:

Phase 1, Kalenderwochen 14 und 15, 2020: Erstes Maskenmandat in einer deutschen Stadt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina setzt sich für ein bundesweites Maskenmandat ein.

Phase 2, Kalenderwochen 17 und 18, 2020: RKI, Bundesregierung und Landesregierungen empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Erstes Maskenmandat im Bundesland Sachsen. Das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften wird in ganz Deutschland Pflicht.

Phase 3, Kalenderwochen 35 und 36, 2020: Das Oberverwaltungsgericht Münster billigt die Maskenpflicht in Schulen. Größte Querdenken-Demonstration in Berlin mit exzessiven Verstößen gegen soziale Abstandsregeln und Maskenpflicht am 29. August.

Phase 4, Kalenderwoche 43 und 44, 2020: Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sagt, dass das Tragen von Masken im öffentlichen Raum übertrieben wäre, wenn genügend Abstand eingehalten werden kann. Lockdown light wird verhängt.

Phase 5, Kalenderwoche 3, 2021: FFP2-Masken werden im öffentlichen Nahverkehr und in Einzelhandelsgeschäften zur Pflicht.

Phase 6, Kalenderwoche 10, 2021: Die Masken-Affäre wird bekannt. Mehrere Fälle von Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Beschaffung von Atemschutzmasken mehrerer Abgeordneter von CDU und CSU im Deutschen Bundestag und in den Landtagen werden bekannt.

Nun lassen sich die Ausdrücke für Maske semantisch kategorisieren, beispielsweise in solche, die die spezifische Funktion der Masken hervorheben (neben Maske sind die häufigsten Ausdrücke dieser Kategorie im Korpus Mundschutz, Schutzmaske, FFP2-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Mund-Nasen-Bedeckung und Atemschutzmaske), solche, die den Warencharakter akzentuieren (Einmalmaske, Community-Maske, Wegwerfmaske, Massenmaske, Aldi-Maske, 50-Cent-Atemmaske), und solche, die ironisch den Nutzen der Maske in Zweifel ziehen oder der Maske überhaupt keinen medizinischen Nutzen, sondern eine politische Funktion zuschreiben (die häufigsten sind Maulkorb, Merkel-Maulkorb, Spuckschutz, Gesichtslappen, Maullappen, Rüsseltuch, Virenschleuder, Zwangsmaske).

Während in den Texten von Welt Online fast ausschließlich Bezeichnungen verwendet werden, die Funktion und Warencharakter der Maske hervorheben, beträgt der Anteil von maskenkritischen Ausdrücken in den Artikeln von PI-News und in den dortigen Userkommentaren im Durchschnitt rund 10%. Relevant für die Frage nach dem Zeitpunkt der Politisierung der Maske ist freilich, wann welche Arten von Masken referenzierenden Ausdrücken gebraucht wurden. Die folgende Grafik zeigt die Distribution der unterschiedlichen Kategorien von maskenbezogenen Ausdrücken in den Kommentaren von PI-News.

Sie belegt, dass in rechten Diskussionen Masken schon früh als nutzlos und schädlich konstruiert wurden. Die Diskussion um Masken nimmt hier mit dem ersten Lockdown, der am 16. März 2020 (KW 12) beschlossen wurde an Fahrt auf. Mit dem Inkrafttreten des Lockdown am 22. März (KW 13) und mit der Empfehlung einer Maskenpflicht durch die Leopoldina am 3. April 2020 (KW 14) erreicht sie ihren ersten Höhepunkt. Maskenkritische Bezeichnungen für Masken kommen nur wenige Wochen verzögert in Verwendung. Ein erstes Maximum ist in Kalenderwoche 19 zu beobachten. Sachsen hatte als erstes Bundesland am 17. April 2020 (KW 16) eine Maskenpflicht in Geschäften und im Nahverkehr erlassen. Die anderen Bundesländer folgten dem Beispiel und trafen Verfügungen, die ab dem 27. April 2020 (KW 18) umgesetzt wurden. In KW 19 traten erste Lockerungen des Lockdown in kraft, Kontaktbeschränkungen wurden jedoch bis 5. Juni 2020 verlängert.

Dies führte in den Kommentarspalten von PI-News offensichtlich auch zu einer intensiveren Diskussion über Masken. Variierte das Verhältnis von funktionsbezogenene zu kritischen Maskenbezeichnungen vorher zwischen 10:1 und 24:1, pendelte es sich in den darauffolgenden Wochen auf ein Verhältnis zwischen 6:1 und 2:1 ein.

Doch welche kritischen Maskenbezeichnungen dominierten die Debatte? Waren es eher solche, die den Nutzen der Maske in Zweifel zogen, oder solche, die eine generelle Ablehnung des Regierungshandelns auch jenseits der Pandemiepolitik zum Ausdruck brachten? Um diese Frage zu beantworten, wurden alle Ausdrücke, die die Maske negativ wertend konstruierten, in drei Gruppen eingeteilt:

- Maske als Symbol für Angela Merkels Politik: Merkel-Maulkorb, Merkellappen, Merkel-Maske, Merkel-Schutz, Merkel-Spuckschutz, Muttischutz, Merkel-Monatsbinde, Angelahelm, Merkel-Gesichtslappen, Merkeldemütigungsmasken, Stasi-Merkel-Maulkorb

- Die Maske als Unterdrückungsinstrument: Maulkorb, Zwangsmaske, Corona-Maulkorb, Schandmaske, Maulkorbmundschutz, Stoffmaulkorb, Stoffknebel, Strafmaske, Volksknebelung, Maulkorb/Beißschutz, Zwangsmaulkorb, Demütigungsmaske, Maulschutz/-korb, Regime-Maullappen, Regimelappen, Maulsperre, Angstschürereimaske

- Zweifel an Wirksamkeit / Verballhornung: Spuckschutz, Gesichtslappen, Virenschleuder, Spuckhaube, Rüsseltuch, Maullappen, Spuckschutzhaube, Rotzlappen, Maulfetzen, Gesichtswindel, Maulschutz, Drecksmaske, Atembehinderung, Schnauzenlappen, Spuckmaske, Dreckslappen, Seuchenmaske, Gesichts-Kondom, Coronawaschlappen, Kleine-Helden-Maske, Kampfmaske, Virenbrutstätte, Schlabbertuch, Alibischutz, Virus-Maske, Hirnschutz, Viren-Schreck, Coronamaskendingsbums, Spritzschutz, Maultuch, Siffmaske, Bazillentuch, Heuchlermaske, Atembeschränkung, Viren-Schutzwall, Coronahelm, Hyperventilationsmaske, Sifflappen, Coronalappen, Nasenschutzlappen, Gesichtschlüpfer, Schnuffi/Bevölkerungsschutzmaske/Atemschutzmaske, Atemerschwerungspeinigung, Corona-Rotzen, Ganzkörperspuckhaube, Rotzhaube, Mufflappen

Diese Bezeichnungen wurden nun auf ihr wochenspezifisches Vorkommen vom Januar 2020 bis Juni 2021 hin untersucht. Ab Kalenderwoche 17 vervielfacht sich die Benutzung maskenkritischer Bezeichnungen aller Kategorien, ab Kalenderwoche 19 wird die Deutung der Maske als Unterdrückungsinstrument dominant. Ausdrücke, die die Maske explizit zum Symbol für Angela Merkels Politik stilisieren, werden am seltensten verwendet. Und Bezeichnungen, die den Nutzen der Maske infrage stellen, rangieren mit Abstand auf dem zweiten Platz.

Mit etwa drei Wochen Zeitverzögerung im Vergleich zur allgemeinen Diskussion über die Maske setzt damit in rechten Debatten die explizite Politisierung der Maske durch solche Bezeichnungen ein, die die Maske als Unterdrückungsinstrument kennzeichnen. Beim Herauslösen der Maske aus ihrem medizinisch-epidemiologischen Kontext hilft ihre Kennzeichnung als wirkungslos (Gesichtslappen), ja kontraproduktiv (Virenbrutstätte, Hyperventilationsmaske).

Die dominierenden Metaphern bei der Politisierung der Maske sind dabei die des Knebels und des Maulkorbs. Der Knebel lässt sich als Ausdruck eines Narrativs von der Unterdrückung von freier Meinungsäußerung und Opposition deuten. Komplexer ist noch die Metapher des Maulkorbs, weil sie nicht in der Deutung der Maske als Mittel der Einschränkung der Freiheit aufgeht. Vielmehr impliziert die Metapher des Maulkorbs auch, dass diejenigen, die ihn verordnen, sich selbst vor Gefahr schützen wollen. In dieser Lesart schützt sich also die politische Klasse vor ihrer existenziellen Gefährdung durch eine ihre gefährliche Opposition. Als Merkel-Maulkorb wird die Maske darüberhinaus in rechten Kreisen zu einer Chiffre für eine Regierungspolitik, die Kritik und Opposition (vermeintlich) mundtot machen will, und für einen Staat (Regime), der seinen Bürgern dauerhaft Grundrechte entzieht.

Die frühe Politisierung der Maske und ihre Stilisierung zu einer Chiffre für autoritäres Regierungshandeln und Staatswillkür sind ein Beleg dafür, dass in rechten Debatten die Kritik an Anti-Corona-Maßnahmen schon früh als Vehikel dafür genutzt wurde, fundamentalkritische Einstellungen gegenüber dem Regierungssystem in der Bundesrepublik Deutschland zu verstärken.

Scharloth, Joachim (2022): Between "Mouth-Nose-Protection" and "Muzzle": Mask Wearing in German Public Debate. In: Suzuki, Noriko / Endo, Masahisa / Annaka, Susumu (eds.): Comparing Public Reactions to Wearing Masks in Asia and Europe: Public Behaviour to the State during the COVID-19 Pandemic. Routlegde. (forthcoming, accepted for publication)

Sprachkritik ist allgegenwärtig. Besonders aufmerksam werden wir auf sie, wenn über angemessene Bezeichnungen für Personen oder Sachverhalte debattiert wird - wie aktuell über die U-Bahn-Haltestelle "Mohrenstraße", Bezeichnungen wie "White Hat" und "Black Hat" und "Master" und "Slave" in der IT-Branche oder in der immer wieder aufblühenden Debatte über das "Gendern". Weil Politik aber auch darin besteht, Sachverhalt so darzustellen, dass bestimmte politische Maßnahmen plausibel oder sogar notwendig erscheinen, ist Sprachkritik ein allgegenwärtiges Medium der Politik und ein Feld der Aushandlung gesellschaftlicher Normen. Auf einer Metaebene ist "Sprachkritik" zudem selbst zu einer Ressource im Meinungsstreit geworden. Etwa dann, wenn Hegemonie durch sprachliche Dominanz zur politischen Strategie erklärt wird oder wenn bestimmte Formen von Sprachkritik als undemokratisch denunziert werden wie in der Debatte gegen die sogenannte Political Correctness.

Sprachkritk ist also mehr als ein Streit um Wörter. Vielleicht erklärt dies auch die Leidenschaft und Intensität, mit der um Sprache gestritten wird. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Parteien im Meinungsstreit sich aus einem relativ stabilen Fundus von Argumenten bedienen. Bei nüchterner, sprachwissenschaftlicher Betrachtung zeigt sich sogar, dass dieser Fundus nicht parteilich gegliedert ist, sondern sich Befürworterinnen und Gegner einer sprachlichen Form ja nach Kontext jedes Arguments bedienen können. Die Forschung zeigt, dass zwar einzelne Gruppen oder soziale Bewegungen Präferenzen für bestimmte Argumentationsmuster haben, allerdings lassen diese sich nicht nach einem einfachen Links-rechts- oder Konservativ-progressiv-Schema gliedern. Martin Wengeler (2003) hat als Pionier der linguistischen Argumentationsanalyse zahlreiche argumentative Topoi in sprachkritischen Diskursen identifiziert, die in der Folge erweitert und verfeinert wurden.

Remotivierungs-Topos: Weil ein Bestandteil eines Wortes eine bestimmte Bedeutung hat, muss das Wort in einer dadurch bestimmten Art und Weise gebraucht werden.

Etymologie-Topos: Aus der ursprünglichen Bedeutung eines Wortes in seiner Ausgangssprache/in früheren sprachgeschichtlichen Epochen werden Folgen für seine angemessene heutige Verwendung abgeleitet.

Wörterbuch-Topos: Aus der in Wörterbüchern nachgeschlagenen Bedeutung eines Wortes werden Folgen für seine angemessene Verwendung abgeleitet.

Sprachästhetik-Topos: Aus dem eigenen Sprachempfinden heraus wird die Benutzung von Wörtern generell oder in einer bestimmten Bedeutung/in einem bestimmten Zusammenhang kritisiert und ihre Vermeidung empfohlen.

Dynamisierungs-Topos: Ein Begriff wird nicht – wie es ursprünglich der Fall war oder wie es richtigerweise sein muss – zur Bezeichnung der Wirklichkeit verwendet, sondern enthält darüber hinaus Bedeutungen, die auf Zukünftiges, Nicht-Reales, Nicht-empirisch-Messbares verweisen.

Geschichts-Topos: Ein Wort ist in einer geschichtlichen Phase – vor allem in der NS-Zeit – in bestimmter Weise verwendet worden und soll daher heute vermieden werden.

Autoritäts-Topos: Weil eine als Experte oder Autorität ausgewiesene Person oder Institution eine bestimmte sprachliche Äußerung befürwortet/ ablehnt, sollte diese Äußerung ausgeführt/nicht ausgeführt werden.

Topos von der Fremdbenennung: Ein sprachlicher Ausdruck wurde von einem Nichtangehörigen einer bestimmten Menschengruppe zur Bezeichnung dieser geschaffen. Der Ausdruck sollte vermieden und Wünsche bezüglich der von der jeweiligen Gruppe gewählten Eigenbezeichnung sollten respektiert werden.

Richtigkeits-Topos: Ein Wort entspricht (nicht) der mit ihm bezeichneten Realität und soll deshalb benutzt/vermieden werden.

Phantom-Topos: Ein Ausdruck ist deshalb unangemessen oder falsch, weil es das Bezeichnete in der Realität gar nicht gibt.

Worthülsen-Topos: Ein Wort ist so vage und vieldeutig, dass mit ihm kein Sachverhalt mehr oder viele verschiedene Sachverhalte bezeichnet werden können. Es sollte deshalb vermieden werden.

Euphemismus-Topos: Ein Wort verschleiert den Sachverhalt. Seine Benutzer wollen mit ihm täuschen/manipulieren. Deshalb sollte man das Wort vermeiden oder seinen Euphemismus-Charakter aufdecken.

Topos von der einseitigen Perspektive: Ein Ausdruck bezeichnet einen Sachverhalt aus einer einseitigen Perspektive. Er wird damit der vom Kritiker anders gesehenen oder komplexeren Wirklichkeit nicht gerecht und soll durch einen anderen Ausdruck ersetzt werden.

Bewusstseinskonstitutions-Topos: Wer bestimmte Ausdrücke benutzt, trägt zur Konstruktion/Konstitution eines bestimmten Bewusstseins und damit auch der sozialen Wirklichkeit bei. Daher soll der entsprechende Ausdruck vermieden oder bewusst verwendet werden.

Eindimensionalitäts-Topos: Ein Wort konstituiert einen Gegenstand auf so einseitige und daher unbrauchbare Weise, dass es durch andere Wörter ersetzt oder in seiner Bedeutung erweitert werden muss.

Umwertungs-Topos: Weil ein Wort abwertende Funktion hat, soll es gerade stolz als Selbstbezeichnung bzw. in positiven Kontexten benutzt werden, um eine Umwertung des Wortes und damit auch des Bezeichneten zu erreichen.

Indikator-Topos: Die Verwendung/Etablierung bestimmter Ausdrücke zeigt eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung, die zumeist kritisiert, seltener erfreut zur Kenntnis genommen wird.

Schlagwort-Topos: Ein Wort ist ein reines Kampfmittel, an dem sich die politischen Auseinandersetzungen entzünden bzw. das nur zum "Schlagen" gegen den politischen Gegner verwendet wird, oder es wird nur benutzt, um einen Aufmerksamkeitsgewinn zu erzielen.

Topos vom politischen Gegner: Weil der politische Gegner ein Wort vielleicht sogar als "politischen Kampfbegriff" benutzt, soll es in der eigenen Partei/Gruppierung vermieden werden.

Betroffenheits-Topos: Durch ein Wort fühlt sich der Sprecher abgewertet/ diskriminiert. Er verlangt daher die Vermeidung des Wortes, vermeidet es selber und schlägt gegebenenfalls eine Ersatzbezeichnung vor.

Schimpfwort-Topos: Ein Wort ist ein Schimpfwort (geworden) und soll daher vermieden werden oder seine Verwendung sogar juristisch belangt werden.

Topos von der Normabweichung: Weil durch bestimmte sprachliche Äußerungen Menschen bzw. Menschengruppen ausgegrenzt/exotisiert/als andersartig deklariert werden bzw. ein Sachverhalt als von der Norm abweichend darstellt wird, sollten diese sprachlichen Äußerungen vermieden werden.

Homogenisierungs-Topos: Weil eine sprachliche Äußerung Menschen bzw. Menschengruppen oder einen Sachverhalt homogenisiert und die Identität des Einzelnen leugnet, sollte diese sprachliche Äußerung vermieden werden.

Rassismus-Topos: Weil durch bestimmte sprachliche Äußerungen Menschen rassistisch diskriminiert und abgewertet werden, sollten diese sprachlichen Äußerungen vermieden werden.

Assoziations-Topos: Ein Wort erinnert an ein anderes Wort und soll deshalb nicht benutzt werden.

Die meisten sprachkritischen Debatten lassen sich auf diese Argumentationsmuster zurückführen. Und jedes dieser Topoi kann, je nachdem, wie er empirisch fundiert wird, Gültigkeit beanspruchen. Ein Medium der Gesellschaftsanalyse wird die Toposanalyse dann, wenn man fragt, welche Aspekte gesellschaftlicher Ordnungs- und Normalistätsvorstellungen implizit relevant gesetzt werden. Aber diese Frage wird leider zu selten gestellt.

- Wengeler, Martin (1996): Sprachthematisierungen in argumentativer Funktion. Eine Typologie. In: Karin Böke/Matthias Jung/Martin Wengeler (Hgg.): Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische, theoretische und historische Perspektiven. Opladen, S. 413-430.

- Wengeler, Martin (2003): Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960-1985). Tübingen.

- Friedemann, Alfons (2017): Argumentative Muster der Sprachkritik im Wandel: Topoi antirassistischer Wortkritik im Vergleich. In: Aptum, 02/2017. Themenheft: Hate Speech/Hassrede. S. 164-185.